Auszug: Tarek Aziz (Irak)

Der Titel dieses Beitrags mag im Kontext der Germanistischen Linguistik etwas ungewöhnlich klingen und erfordert wenigstens eine kurze Begründung: Es ist noch nicht so ungewöhnlich sich für die Erscheinungsformen schriftlicher Sprache zu interessieren und dafür, was wir mit schriftlicher Sprache tun. Ebenso wenig ist in diesem Zusammenhang eine Reflexion darüber, welche Vorstellungen, ich nenne sie hier einmal Konzeptualisierungen, in Bezug auf das Phänomen Sprache mit Schriftlichkeit einhergehen. Nun steht hier aber auch noch Mehrsprachigkeit im Zentrum des Titels - dies weil ich der Meinung bin, dass wir bei aller Konzentration auf die deutsche Sprache uns wohl kaum dem Phänomen der Mehrsprachigkeit entziehen können oder sollten und es daher angebracht ist, zumal für jemand der in Genf an der Germanistik tätig ist, diesen Aspekt in die wissenschaftliche Reflexion aufzunehmen. Konrad Ehlich stellt ja immer wieder die unbequeme Frage, ob es nicht an der Zeit wäre, das im universitären Fächerkanon fortgeschriebene Nationalsprachenprinzip gründlich zu überdenken (z.B. Ehlich 2003).

Noch eine letzte und etwas persönlichere Begründung: mein Germanistikstudium in Graz brachte mich früh mit dem Fach Deutsch als Fremdsprache in Kontakt, das sich mittlerweile im deutschsprachigen Raum zu einem Äquivalent dessen zu entwickeln scheint, was die Engländer Applied Linguistics (vgl. Bygate 2004) nennen, eine angewandte Linguistik, die sich für Sprache in konkreten Anwendungszusammenhängen und vor allem für das Sprachenlehren und -lernen interessiert. Dieser Orientierung ist meine Themenstellung ebenfalls sehr verpflichtet.

Der Beitrag besteht aus zwei Teilen. Ich diskutiere zuerst Ausschnitte aus dem wissenschaftlichen Diskurs zu den Implikationen literaler Praxis, was zu drei Thesen führt, deren Erklärungspotential im zweiten Teil an Beispielen aus einem entstehenden, heterogenen Textkorpus diskutiert wird.

Es geschieht nicht so häufig, dass neue Termini rasch Karriere machen, in unserem Fall hier trifft dies jedoch zu. Der Begriff "Literalität" erscheint in den 80iger Jahren und gewinnt zumindest so viel Bedeutung, dass er im 1994 und 1996 erschienenen HSK Handbuch "Schreiben - Schriftlichkeit. Writing and Its Use" diskutiert wird. Schon der Titel des Handbuchs zeigt, dass hier ein Feld abgedeckt wird, das sich nicht so leicht auf einen Nenner bringen lässt und so bleibt die Unterscheidung zwischen Literalität und Schriftlichkeit im Vorwort denn auch etwas kryptisch. Jedenfalls handelt es sich beim Terminus "Literalität" ("literale Praxis" oder "literale Kompetenz") um die Einbürgerung der im Englischen mit einem sehr breiten Bedeutungsspektrum verwendeten Begriffe "literacy" und "literacy practices", die sich mit dem der Alphabetisierung keineswegs decken und eben auch nicht mit "Schriftlichkeit".[1] Neuerdings tritt auch der Begriff "Textkompetenz" in Erscheinung. Dieser Begriff wird stärker im Kontext der Fremdspracherwerbsforschung und Didaktik verwendet und beschreibt ebenfalls auf die individuelle Ebene der Schriftlichkeit bezogene sprachliche Kompetenzen, aber mit noch stärkerem Bezug auf den Erwerb und Ausbau dieser sprachlichen Handlungsfähigkeit.[2]

Für meine Zwecke treffe ich folgende Unterscheidung: ich verwende den Terminus "Schriftlichkeit", wenn es um den gesamtgesellschaftlichen Kontext, die sozialen, kulturellen Erscheinungsformen im Umgang mit schriftlicher Sprache geht; "Literalität" und "literale Praxis" hingegen beziehen sich auf die individuelle Ebene, darauf, wie Individuen mit schriftlicher Sprache umgehen und welche Konsequenzen das hat. Die "Textkompetenz" lasse ich hier einmal beiseite.

Ich möchte nun jenen Diskurs skizzieren, in den diese Begriffe eingebettet sind und dabei nicht nur die deutschsprachige Wissenschaft berücksichtigen. Dies hat einen speziellen Grund, den ich mit einem Zitat erläutern möchte: Es handelt sich um Helmuth Feilkes scheinbar wenig kontroverse Charakterisierung von "literaler Kompetenz" in der von ihm herausgegebenen Sondernummer der Zeitschrift "Pädagogik" mit dem vielversprechenden Titel "Literalität. Wege zur Schriftkultur". Literale Kompetenz umfasst hier

die sozialen, emotionalen, kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten, die zur Kommunikation mit Texten benötigt werden. Ihr Erwerb verändert das Verhältnis der Menschen zur Sprache, zu sich selbst und zur Gesellschaft (Feilke 2001: 34).

Der zweite Satz ruft im deutschsprachigen Raum kaum Reaktionen hervor, wäre aber in manchen Kreisen anglophoner Forschung schon nahezu politisch inkorrekt. Die Frage nach den kognitiven und sozialen Konsequenzen von Literalität ist Gegenstand einer Diskussion, die seit Mitte der 80er Jahre sehr heftig im englischsprachigen Raum geführt wurde und in diesem Mass, soweit ich sehe, im deutschsprachigen Raum kaum rezipiert wurde. Das mag daran liegen, dass diese Thematik hier einmal von der Textlinguistik aufgegriffen wird, die jedoch die soziokulturellen Dimensionen ihres Gegenstandsbereichs erst zu entdecken beginnt, und dann von der Schreibforschung, die sich wieder stark für den Prozess des Erwerbs und der Schreibentwicklung interessiert. Literales sprachliches Handeln in seinen soziokulturellen Bezügen zu betrachten ist eine Perspektive, die noch kaum Gegenstand wissenschaftlicher Aufmerksamkeit ist. Zwei Habilitationsschriften nehme ich hier aus: Helmut Glück (1987) widmet der Diskussion in seiner Studie "Schrift und Schriftlichkeit" ein Kapitel und Jens Brockmeier (1997) beleuchtet viel Relevantes, macht es dem Leser jedoch nicht immer leicht den berühmten roten Faden im Auge zu behalten.

Die Diskussion um die kognitiven und sozialen Implikationen von Literalität ist für mein Thema von grundsätzlicher Bedeutung und ich möchte sie daher wenigsten kurz in drei Schritten charakterisieren: einmal in einem Abriss jener "grossen Hypothesen" der Frühphase und zweitens in der Darstellung der Kritik an diesen Thesen, um drittens das erneute Interesse an möglichen kognitiven Konsequenzen von Literalität zu konturieren. Aus diesem Kontext stammen jene drei Hypothesen, die den Abschluss des ersten Teils bilden und im zweiten an Beispielen erläutert werden.

Bekannte Namen der 60iger Jahre wie Jack Goody und Ian Watt, Autoren der vielleicht einflussreichsten Thesen zu Oralität und Literalität im anthropologisch-ethnografischen Kontext (vgl. Goody/Watt 1962), und der klassische Philologe Eric Havelock (1990) mit seinen Thesen zum Zusammenhang der "Entdeckung des Alphabets" und der Entstehung der Demokratie in der griechischen Antike gerieten in den 80iger und beginnenden 90iger Jahren ins Kreuzfeuer einer lautstarken Kritik. Man warf diesen Autoren vor, Vertreter einer Theorie der "great divide", Theoretiker eines grossen, unüberbrückbaren Grabens zwischen oralen und literalen Kulturen zu sein. Sie hätten soziale und kulturelle Entwicklungen wie etwa die Demokratisierung einer Gesellschaft in direkte, monokausale Abhängigkeit von Schriftlichkeit gebracht.

Aus heutiger Sicht muss betont werden, dass diese Diskussion sehr einseitig geführt wurde und wird und sich unzulässiger Vereinfachungen bedient hat. Liest man Goody und Watt ("The Consequences of Literacy") vor diesem Hintergrund, stellt man rasch fest, dass sie sich explizit gegen die ethnozentrische Annahme radikaler mentaler Unterschiede zwischen oralen und literalen Gesellschaften verwehren, ihrer Darstellung der Konsequenzen von Literalität liegt aber doch die Überzeugung zu Grunde, dass die westliche Zivilisation ihre Entstehung ganz wesentlich dem Alphabet verdankt und, wenigstens implizit wird das klar, Vorbildcharakter hat. Ähnlich und noch stärker an der griechischen Antike interessiert, argumentiert Eric Havelock.

Jack Goody hat sich übrigens vor einiger Zeit nach langem Schweigen zur Kritik doch sehr pointiert gegen den Vorwurf des Ethnozentrismus zu Wehr gesetzt und seine Kritiker, durchaus zu Recht aus meiner Sicht, zu einer etwas genaueren Lektüre seiner Schriften aufgefordert (Goody 2000: 8f.).

Ich halte hier fest, dass eine "Sicht der Schrift als einer fundamentalen historischen und psychologischen Enwicklungsdeterminante", wie Brockmeier (1998: 169) das treffend formuliert, dieser Schule des Nachdenkens über Literalität und Schriftlichkeit, zu der auch noch Walter Ong (2002) gehört, tatsächlich innewohnt. Die Idee, dass es spezifische Unterschiede zwischen literalem und oralem Bewusstsein gibt und dass dies auch gesellschaftlich-zivilisatorisches Erklärungspotential hat, gehört dazu. In diesem Kontext wird die westlich-industrialisierte Welt tatsächlich rasch zum Prototyp.

Einwände

Nun ist eine Reduktion westlicher Kulturentwicklung auf einen Aspekt, den der Schriftlichkeit und zwar dominant in seiner logisch-wissenschaftlichen Ausprägung, tatsächlich fragwürdig, ganz abgesehen von der Absolutsetzung des Vorbildcharakters westlicher Entwicklungen. Diesem einfachen Konnex zwischen Schriftlichkeit und Zivilisation scheint jedoch erstaunliche Plausibilität innezuwohnen. Er befremdet erst dann, wenn der Kontext plötzlich nicht mehr stimmt. Ein Beispiel aus meinem Datenmaterial aus dem Nahen Osten illustriert dies auf höchst aufschlussreiche Weise. Der ehemaligen irakischen Vize-Premiers Tarek Aziz hielt anlässlich der Eröffnung einer internationalen Konferenz im Frühjahr 2001 in Bagdad eine Rede, aus der ich einen Ausschnitt wiedergebe:

Auszug: Tarek Aziz (Irak)

Hier stellt der Sprecher eines despotischen Regimes eben jenen "selbstverständlichen" Konnex zwischen Schriftlichkeit und zivilisatorischer Entwicklung her. Mesopotamien wird als "cradle of civilisation" bezeichnet, wofür "inventing writing" und "many other discoveries" Zeugnis ablegen. Nur endet diese Entwicklung hier im modernen (und heute schon nicht mehr existenten) Irak unter Saddam Hussein - eine Verknüpfung, die bei manchen westlichen Theoretikern der Schriftlichkeit wohl gehöriges Unbehagen auslösen müsste.[3] Anzumerken ist hier, das Ethnozentrisches sich durchaus schon auf der Ebene des Schriftsystems findet, wie bei Florian Coulmas (1994) deutlich wird, wenn er etwa beschreibt, wie manche asiatischen Theoretiker der Schrift dem alphabetischen Schriftsystem mindestens eben solche Geringschätzung entgegenbringen wie sie von denjenigen gegenüber anderen Schriftsystemen an den Tag gelegt wird, die im Alphabet den Kulminationspunkt der Schriftsysteme sehen.

Zum theoretischen Unbehagen am monokausalen Konnex zwischen Schriftlichkeit/Literalität und gesellschaftlichen und individuellen Errungenschaften kam wohl nicht zuletzt auch eine praktische Erfahrung: Die Umsetzung wollte in den Alphabetisierungskampagnen der UNESCO, die sich durch einen markanten Widerspruch zwischen enormem Aufwand an Ressourcen und äusserst geringer Nachhaltigkeit auszeichneten (und auszeichnen), nicht so recht gelingen. Alphabetisierung und wirtschaftlich-gesellschaftliche Entwicklung gingen eben nicht Hand in Hand. Dies verlangte geradezu nach einem genaueren Hinsehen.

Die erwähnten Kritiker kamen denn auch aus einem Lager, das allem Spekulativen eine Absage erteilte und sich der Feldforschung verschrieben hatte, um literale Praxis vor Ort zu untersuchen. Brian Street, der vielleicht schärfste Kritiker der "grossen Hypothesen", führte z.B. jahrelange Feldforschungen im Iran durch, die zu seinem folgenreichen Band "Literacy in Theory and Practice" (Street 1995) führten, in dem er seine Position als Beobachter und vorsichtiger Interpret literaler Praxis im sozio-kulturellen Kontext als "New Literacy Studies" den "Great Divide Theorien" entgegenstellte. Einen Überblick zu diesen Studien bietet Collins (1995), mittlerweile ist deren Anzahl jedoch kaum noch zu überblicken. Sie belegen vor allem einen Sachverhalt: Literalität und Oralität sind auf komplexe Weise miteinander verflochten und stellen ein Bedingungsgefüge dar, das sich nicht auf einfache, gar dichotomische Formeln reduzieren lässt. Eine erwartbare teleologische Entwicklung in Richtung westlich-industrialisierter Zivilisation erscheint geradezu absurd.

Das Forschungsparadigma der "New Literacy Studies" war und ist erfolgreich. Gleichzeitig bleibt die Frage nach kognitiven und gesellschaftlichen Konsequenzen von Literalität Gegenstand der Diskussion, wenn auch nicht mehr in Form von "grossen Hypothesen". David Olsons "The World on Paper" (Olson 1994), die Arbeiten von Gunther Kress (1997) zum kindlichen Schrifterwerb, Jens Brockmeiers schon erwähnter Band, der das Thema entwicklungspsychologisch, linguistisch und philosophisch fasst und zahlreicher kleinere Arbeiten deuten auf eine Wiederentdeckung oder Wiederlegitimierung des Nachdenkens über mögliche Konsequenzen von Literalität hin, und zwar auf der Basis empirischer Beobachtung.

Helmuth Feilkes eingangs erwähntes Diktum - der Erwerb von Literalität "verändert das Verhältnis der Menschen zur Sprache, zu sich selbst und zur Gesellschaft" - steht natürlich im Kontext dieser vorsichtigeren Ansätze und es fragt sich, auf welche Weise Literalität nun das Verhältnis des Menschen zur Sprache verändert.

An dieser Stelle nehme ich mir eine Freiheit: Es scheint fast wieder so, dass sich wie zuvor zur Zeit der "starken Literalitätshypothesen" in den Domänen der Psychologie, der Anthropologie und Ethnografie und der klassischen Philologie nun so etwas wie eine Phase von Hypothesen herauszubilden scheint, die ich hier einmal als "besonnene Hypothesen" bezeichnen möchte. Entscheidend ist hier, dass Literalität als Phänomen gesehen wird, das kommunikative Optionen entscheidend verändert und erweitert. Die Nutzung dieser neuen Optionen ist jeweils soziokulturell determiniert und kann höchst unterschiedlich ausfallen.

Auf der Basis dieser Übereinkunft, stelle ich nun drei Hypothesen vor, die bestimmte Ausschnitte literalen Handelns betreffen. Für die ersten beiden beanspruche ich nur in dem Sinne Autorenschaft, dass ich den Versuch mache, Gemeinsamkeiten, die ich sehe, auf den Punkt zu bringen.

These 1: Im Schreiben wird Sprache auf neue Weise zum Objekt - sie wird auf qualitativ neue Weise zum Gegenstand praktisch-sinnlichen Tuns und der Reflexion. Schreiben verlangt daher in einem ganz grundsätzlichen Sinne Sprachaufmerksamkeit (vgl. dazu v.a. Brockmeier 1998).

These 2: Der Erwerb von Literalität lässt die geschriebene Sprache zu einem Modell für Sprache schlechthin werden. Im Besonderen ist der Erstschrifterwerb hier eine entscheidende Prägung. (vgl. dazu v.a. Olsen 1994)

An diese beiden Thesen schliesst sich eine dritte an, die Ergebnisse der Mehrsprachigkeitsforschung und Mehrsprachigkeitsdidaktik[4] berücksichtigt. Speziell von Interesse ist hier die Tatsache, dass zusammen mit Sprachaufmerksamkeit, also Verfahren der autonomen kognitiven Kontrolle von Lernprozessen, die Rolle bereits erworbener Sprache(n) erneut ins Zentrum des Interesses gerückt ist, wie dies vor allem die Tertiärsprachenforschung herausstellt. Wenn durch literale Praxis Sprache zum Objekt der Sprachaufmerksamkeit wird, hat dies spezielle Konsequenzen für Mehrsprachige:

These 3: Erstliteralität prägt ganz wesentlich die Konzeptualisierung literaler Praxis, die in der Konfrontation mit neuen Sprachen zum Objekt kognitiver Verarbeitung wird

Diese Thesen sollen und können hier nicht verifiziert oder falsifiziert werden. Ich möchte im Folgenden an einigen Beispielen zeigen, dass sie mindestens als Erklärungsmodelle für die beobachteten Phänomene plausibel sind. Alle hier angeführten Beispiele entstammen einem heterogenen Korpus, das Daten enthält, die im Rahmen von qualitativen Fallstudien, Unterrichtssituationen oder, wie im Fall von Anina, spontanen literalen Ereignissen ("literacy events") im Alltag erhoben wurden.[5]

Ich beginne mit der Ebene des Schriftsystems. Wenn mit der neuen Sprache ein anderes Schriftsystem gelernt werden muss, dann würden die Thesen erwarten lassen, dass das Schriftsystem der L1 die Konzeptualisierung des Objekts Sprache in dieser Hinsicht entscheidend prägt und dass im Spracherwerb Spuren dieser Prägung sichtbar sein müssten.[6]

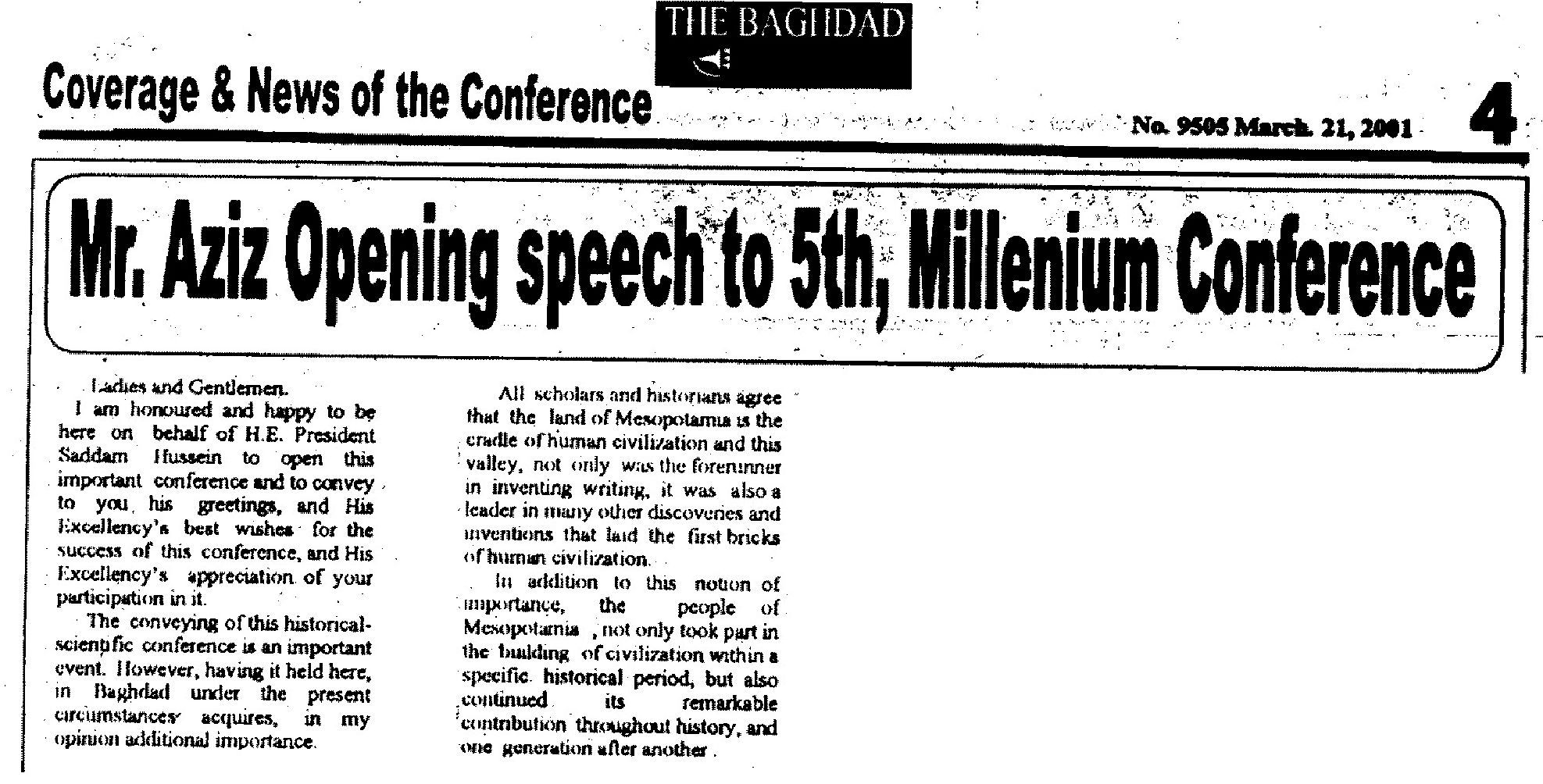

Ich bringe dafür ein Beispiel aus dem arabischen Raum, zu dem ich auch über qualitativ erhobene Information verfüge. Der folgende Textausschnitt stammt aus einem Englischkurs, den ich in Bagdad für irakische Mitarbeiter der Vereinten Nationen gehalten habe.

Mohammed (Irak)

Man erkennt unschwer, dass die englische Orthografie hier grosse

Probleme bereitet - ein im Übrigen vom Kursteilnehmer selbst konstatierter

Befund. Auffällig ist vor allem, dass das Graphem e an Stellen auftaucht,

wo es nicht nötig wäre und an zumindest einer Stelle fehlt, wo es

durchaus angebracht wäre. Auf meine Rückfrage erklärte der Kursteilnehmer

diese Schreibungen auf folgende Weise: Ihm sei bewusst, dass im Englischen -

anders als im Arabischen - Kurzvokale geschrieben würden. Deshalb setze

er dort Vokale, wo es ihm die Aussprache des Wortes, mit der er in der Regel

vertraut sei, naheliegend erscheinen liesse. Wissen über Schriftsysteme,

auch wenn es sich hier konkret natürlich nicht um "Kurzvokale" handelt,

die hier fehlen, erklärt hier Schreibverhalten und bietet einen Ausgangspunkt

für didaktische Hilfestellungen. Es wäre natürlich interessant

zu untersuchen, ob sich die Entscheidungen zum Einsatz von Kurzvokale auf Gegebenheiten

des arabischen Schriftsystems zurückführen lassen oder rein beliebig

sind. Mindestens beim Beispiel averag könnte man vermuten, dass

die Tatsache, dass es im Arabischen ein Graphem für eben dieses Phonem

[ ] gibt, vielleicht dazu geführt

hat, dass ein Graphem g auch im Englischen als ausreichend empfunden

wurde.

] gibt, vielleicht dazu geführt

hat, dass ein Graphem g auch im Englischen als ausreichend empfunden

wurde.

Ich komme zu einem Beispiel, das geografisch bedeutend näher liegt. Ein Mädchen aus der Deutschschweiz namens Anina lernt im Piemont im italienischen Schulsystem lesen und schreiben. Das Textbeispiel entstammt einer spontanen schriftlichen Korrespondenz, in der Anina das Ziel verfolgte, mich davon zu überzeugen, dass ein Besuch bei den Tieren im Stall einem - aus ihrer Sicht - langweiligen Gespräch mit ihren Eltern bei weitem vorzuziehen sei.

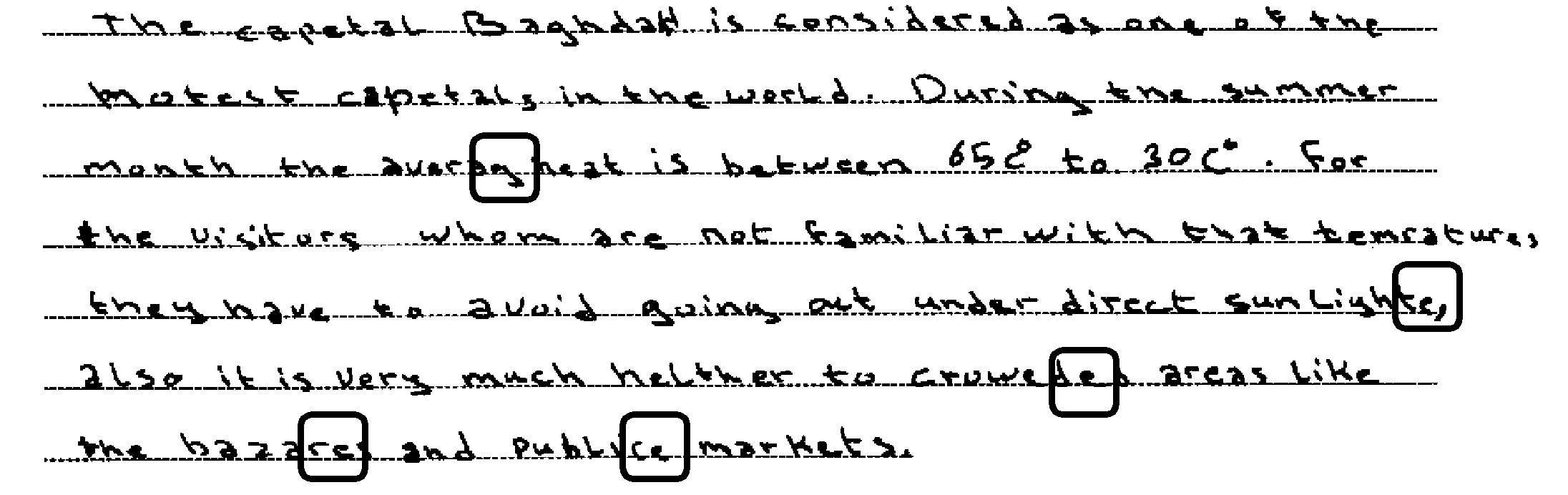

Anina (Italien): Beispiel 1

Anina besucht die zweite Klasse der lokalen Primarschule, hat

auf Italienisch schreiben gelernt und sieht sich nun mit der Aufgabe konfrontiert

Standarddeutsch zu schreiben. Sie hat zwar rezeptiv Kontakt mit der deutschen

Schriftsprache, schreibt aber nur äusserst selten auf Deutsch. Es geht

mir her darum nachzuvollziehen, mit welchen Schwierigkeiten sich Anina konfrontiert

sah. K im Anlaut ist vorerst kein Problem - die italienische Orthografie

stellt ja C zur Verfügung, allerdings findet sich ebenso komst,

ein Nebeneinander, das sich auch in anderen Texten findet und für Anina

anscheinend unproblematisch ist - beide Graphem erfüllen dieselbe Funktion

und sind austauschbar. Das nächste Problem ist die Tatsache, dass die Graphemkombination

ts im Deutschen eine Allographie für das ebenso vorhanden z

darstellt. Diese Möglichkeit besteht im Italienischen nicht und da scheint

auch für Anina die italienische Lösung näher zu liegen, vielleicht

weil die Option des ts einen Mehraufwand an Analyse bedeuten würde,

der angesichts der "auf der Hand" liegenden Lösung mit z nicht betrieben

wird. Grösste Differenz herrscht allerdings dann beim "ich-ach" Laut ([ ]

und [

]

und [ ]) und dies scheint

zu erhöhter Sprachaufmerksamkeit und korrekten Schreibungen zu führen.

Hier muss tatsächlich eine eigene, vom Italienischen unabhängige Lösung

gefunden werden und die deutsche Schreibung gelingt.

]) und dies scheint

zu erhöhter Sprachaufmerksamkeit und korrekten Schreibungen zu führen.

Hier muss tatsächlich eine eigene, vom Italienischen unabhängige Lösung

gefunden werden und die deutsche Schreibung gelingt.

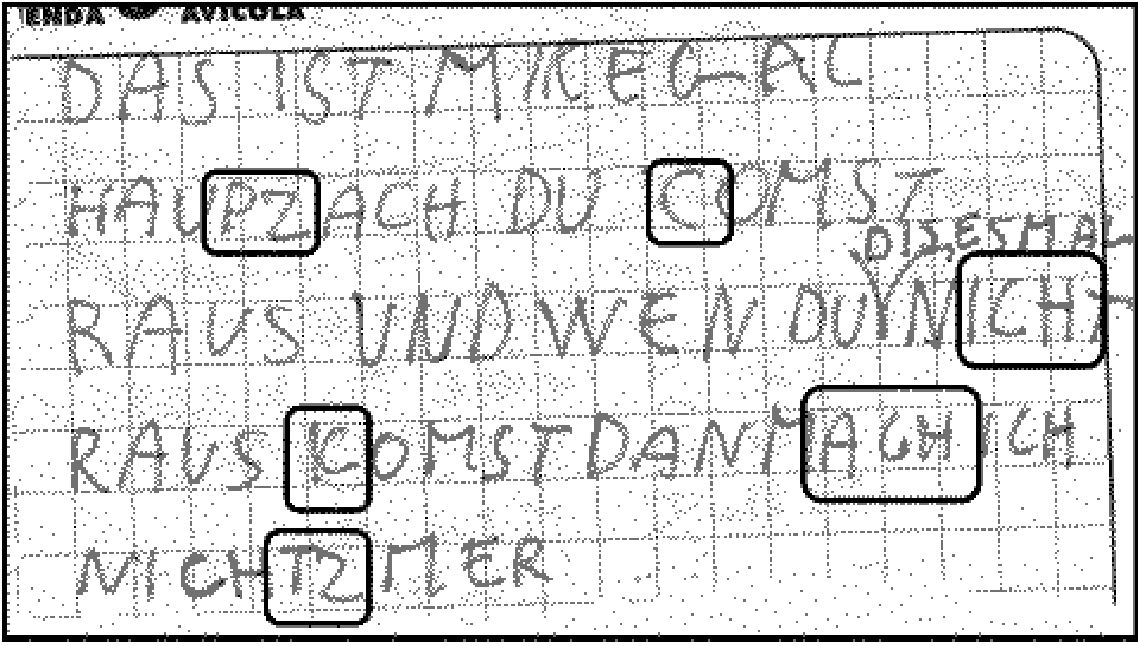

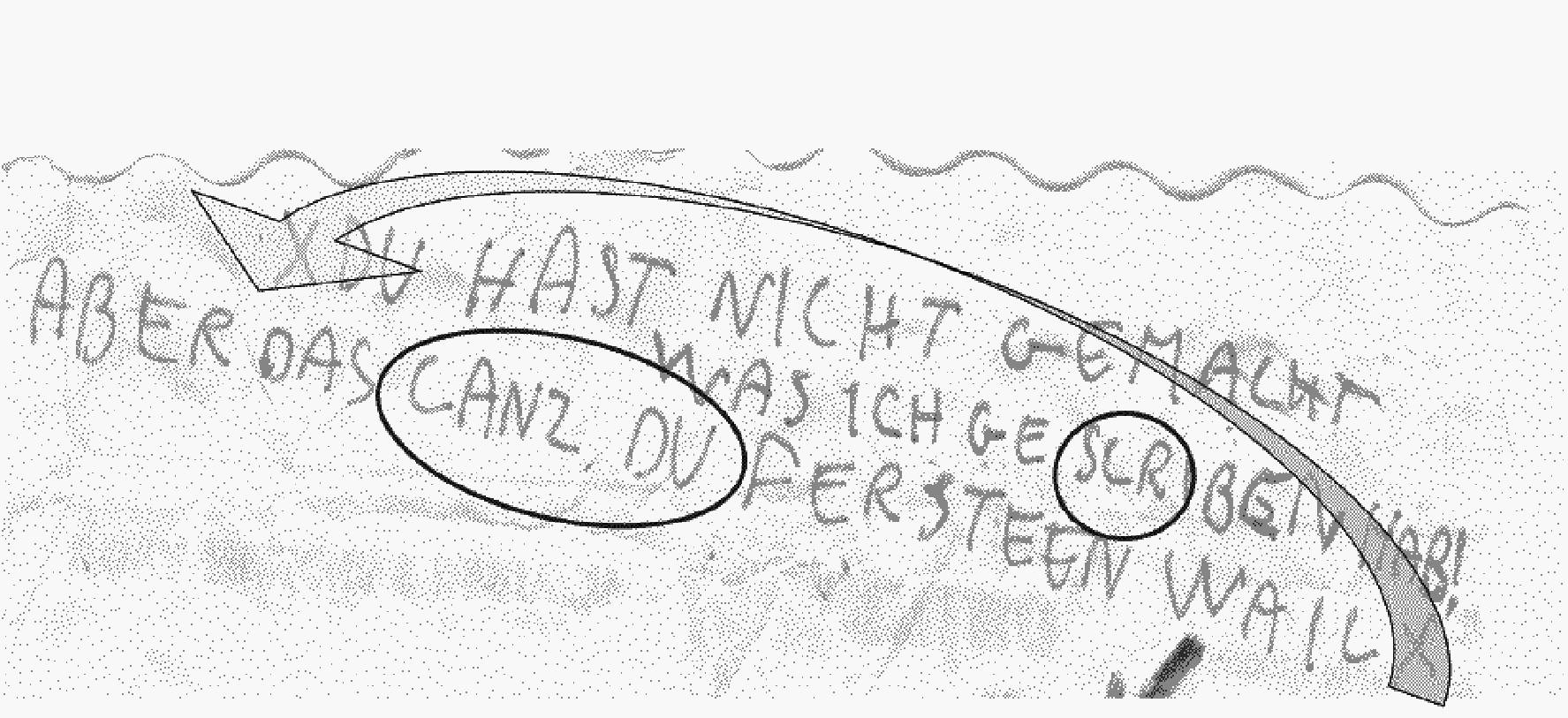

Ebenso interessant ist ein zweites Textbeispiel derselben Schreiberin:

Anina (Italien): Beispiel 2

Bei kannst du sehen wir wieder das bereits bekannte

Allographie-Problem "z", nur diesmal mit folgendem d, das ja noch höhere

analytische Aufmerksamkeit erfordern würde. Interessant ist dann jedoch

das [ ]: Hier bietet das Italienische

mir sc in bestimmten Umgebungen eine Lösung, nur hier ginge dies

eben gerade nicht. Trotzdem scheint Anina diese Lösung ihres Schreibproblems

zufriedenstellend. Die Differenz wird also auf dieser Ebene nicht wahrgenommen,

da das Italienische eine Möglichkeit bietet und die Kontexterfordernisse

natürlich noch nicht analysiert werden. Schliesslich interessiert mich

eine weitere literale Auffälligkeit: Anina setzt die Zeile aber das

canz du fersteen wail links oben fort und markiert dies auch mit einem Stern.

Hier hatte ich Leseschwierigkeiten, weil meine Konzeptualisierung schriftlicher

Texte mir sagt, dass ich links oben zu lesen beginne und dann wieder links,

eine Zeile tiefer weiterlese. Nur das scheint für Anina, obwohl genügend

Platz vorhanden war, nicht so selbstverständlich. Es ist in diesem kleinen

Korpus das einzige Beispiel für eine alternative "räumliche" Organisation

von Schrift, wofür es allerdings in anderen Studien, z.B. Kress (2000)

und Kress (1997), weitere Belege gibt. Handelt es sich hier um den Versuch einer

Topikalisierung von Information - schliesslich ist das, was kommt, Aninas eigentliches

Argument, auch wenn es mir nicht ganz nachvollziehbar scheint. Anina scheint

sich also in ihrer Schreibpraxis im Deutschen auf das zu stützen, was das

Italienische nahe legt. Dort, wo sich keine Lösung anbietet, entsteht jenes

Mehr an Sprachaufmerksamkeit, das sie die Eigenarten deutscher Orthografie wahrnehmen

lässt, wobei betont werden muss, dass sich auf der Basis einer so kleinen

Textsammlung keine systematischen Aussagen treffen lassen. Die Beobachtungen

scheinen mir aber im Hinblick auf die ersten beiden Thesen mindestens plausibel.

]: Hier bietet das Italienische

mir sc in bestimmten Umgebungen eine Lösung, nur hier ginge dies

eben gerade nicht. Trotzdem scheint Anina diese Lösung ihres Schreibproblems

zufriedenstellend. Die Differenz wird also auf dieser Ebene nicht wahrgenommen,

da das Italienische eine Möglichkeit bietet und die Kontexterfordernisse

natürlich noch nicht analysiert werden. Schliesslich interessiert mich

eine weitere literale Auffälligkeit: Anina setzt die Zeile aber das

canz du fersteen wail links oben fort und markiert dies auch mit einem Stern.

Hier hatte ich Leseschwierigkeiten, weil meine Konzeptualisierung schriftlicher

Texte mir sagt, dass ich links oben zu lesen beginne und dann wieder links,

eine Zeile tiefer weiterlese. Nur das scheint für Anina, obwohl genügend

Platz vorhanden war, nicht so selbstverständlich. Es ist in diesem kleinen

Korpus das einzige Beispiel für eine alternative "räumliche" Organisation

von Schrift, wofür es allerdings in anderen Studien, z.B. Kress (2000)

und Kress (1997), weitere Belege gibt. Handelt es sich hier um den Versuch einer

Topikalisierung von Information - schliesslich ist das, was kommt, Aninas eigentliches

Argument, auch wenn es mir nicht ganz nachvollziehbar scheint. Anina scheint

sich also in ihrer Schreibpraxis im Deutschen auf das zu stützen, was das

Italienische nahe legt. Dort, wo sich keine Lösung anbietet, entsteht jenes

Mehr an Sprachaufmerksamkeit, das sie die Eigenarten deutscher Orthografie wahrnehmen

lässt, wobei betont werden muss, dass sich auf der Basis einer so kleinen

Textsammlung keine systematischen Aussagen treffen lassen. Die Beobachtungen

scheinen mir aber im Hinblick auf die ersten beiden Thesen mindestens plausibel.

Ich komme nun zu Beispielen, die mit der dritten These zu tun haben: Konzeptualisierungen im Bereich der Sprachverwendung. Der folgende Text ist eine von mir aus dem Englischen übersetzte Passage aus einem Interview mit einem Studenten an der Lebanese American University in Beirut, und ist Teil der Serie von qualitativen Fallstudien zu Mehrsprachigkeit und Identität.[7]

| Wissen Sie, was wir in Kursen an der Universität lernen, ist eine schwere Sprache; sie ist sehr komplex; sie hat viel Grammatik; es ist eine geschriebene Sprache. Auch wenn wir diskutieren, verwenden wir diese schwere geschriebene Sprache. Nur im Berufsleben, da brauchen wir etwas anderes - etwas zwischen gesprochener und geschriebener Sprache - leicht zu verstehen, leicht zu gebrauchen - ohne Wörterbuch oder Grammatik. |

Der Student hat Schwierigkeiten, mit verschiedenen Registerebenen innerhalb einer Sprache, hier des Englischen, im gesprochenen und geschriebenen Bereich zu Recht zu kommen. Dies führe ich darauf zurück, dass dies nicht vereinbar ist mit seiner von Diglossie-Erfahrung geprägten Erstliteralität im Arabischen. Die klare funktionale Zuordnung von Schriftlichkeit zum Hocharabischen, das im Libanon in äusserst eingeschränkten Kommunikationsbereichen Anwendung findet, und Mündlichkeit zum libanesischen Arabisch führt zu einer Konzeptualisierung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, in der ein Kontinuum zwischen den beiden Bereichen keinen Platz hat. Dies führt zu Konflikten in der Konfrontation mit dem Englischen als Unterrichtssprache an der Universität, da hier eben dieses Kontinuum von Registerunterschieden eine wesentliche Charakteristik sprachlicher Lernangebote ist. Beinah resigniert scheint der Student diese Erscheinungsformen des Englischen, die ihm Lernschwierigkeiten bereiten, kurzum einer Schriftlichkeit zuzuordnen, wie er sie aus dem Arabischen zu kennen meint und die er daher für irrelevant in Studium und Beruf erachtet.

Ich komme zu einem letzten Beispiel, in dem es ebenfalls um die Konzeptualisierung von Literalität/Schreibkompetenz in Sprachenlernsituationen geht, allerdings in einem völlig unterschiedlichen kulturellen Kontext. Schreiben ist in vielen pädagogischen Bereichen ein Mittel der Demonstration von Kompetenz: dies beginnt beim schulischen Sprachenlernen, hat aber auch im universitären Kontext besondere Relevanz, vgl. dazu Kruse (2005a) und Kruse (2005b). Dabei gibt es bei Lernenden sehr unterschiedliche Konzeptualisierungen: Der Befürchtung eines Teilnehmers in einem meiner Sprachkurse ("Alles was ich schreibe kann gegen mich verwendet werden") stehen, wie die folgenden beiden Texte zeigen, literale Praktiken gegenüber, die Schreiben als Lernform kreativ nutzen:

|

Monica (USA)

|

Monica (USA)

Die Texte entstammen "Kurstagebüchern", die im Rahmen eines Deutschkurses für Studierende der Universität Minnesota erstellt wurden, den ich an der Karl-Franzens-Universität Graz hielt: die Kursteilnehmer und -teilnehmerinnen schrieben diese Texte spontan zu Beginn von Unterrichtseinheiten in einem intensiven Sprachprogramm. Es war ihnen völlig freigestellt, worüber sie schrieben und ob sie sprachliche Korrekturen wünschten. Diese amerikanische Schreiberin nutzte dieses Schreiben besonders häufig als Lernverfahren und demonstriert damit eine Konzeptualisierung dessen, was Schreibkompetenz in diesem Kontext bedeutet, die für ihren Lernprozess weit nützlicher war als etwa ein Schreiben, das ausschliesslich der Demonstration von Erworbenem dient. Ihre Texte zeigen Sprachaufmerksamkeit auf Phänomene, die in ihrer Lernersprache problematisch und daher als Lerninhalte relevant werden. Diese Aufmerksamkeit entsteht durch literale Praxis in der Fremdsprache. Sprachliches rückt aufgrund der medialen Gegebenheiten dieser Kommunikationsform in den Mittelpunkt und wird zum Anlass für Lernprozesse: beim Schreiben muss ich mich für "mich/mir/ich" entscheiden - oder eben nicht, wie Monica demonstriert.

In diesem Beitrag ging es darum drei Thesen zu Literalität im Kontext der Forschung zu positionieren und anhand einiger Beispiele aus einem entstehenden Datenkorpus zu illustrieren. Anstelle einer Zusammenfassung des Gesagten möchte ich skizzieren, in welche Richtungen Beobachtungen zum Zusammenhang von Konzeptualisierungen literaler Praxis und der Entwicklung und Erweiterung dieser sprachlichen Kompetenzen gehen könnten.

Einmal liegt auf der Hand, dass Erstliteralität besonders auf der Ebene des Schriftsystems und in der Frühphase schulischer Entwicklung literaler Kompetenzen relevant wird, und zwar besonders dort wo Mehrsprachigkeit eine Rolle spielt und Kinder mit verschiedenen kulturellen und sprachlichen Ausgangssituationen miteinander lernen. Hier ist im Rahmen der Forschung "language-awareness" viel Grundlegendes (z.B. Candelier 2003) geleistet worden, das mit bi-literaler Praxis in Beziehung zu setzen wäre.

Eine genaue Beobachtung der Entwicklung literaler Praxis im Zusammenhang mit den neuen Technologien scheint mir ebenfalls zentral, da es sich um einen autonomen Lernbereich handelt, der grösstenteils Freizeitaktivitäten umfasst. Es scheint klar, dass diese literale Praxis in Wechselwirkung mit schulischen Anforderungen steht und mit diesen in Konflikt geraten kann (vgl. dazu Böck 2000). Dringende Fragestellungen wären aus meiner Sicht folgende: Welche Implikationen hat die verstärkte Tendenz zu synchronem Lesen im Internet, das es Lesenden in weit grösserem Ausmass als dies in traditionellen Medien der Fall ist ermöglicht, das, was sie lesen, selbst zusammenzustellen, selbst mit zu erzeugen und so die Grenzen zwischen Autoren und Lesern durchlässiger werden zu lassen. Welche Implikationen hat die in der Multimodalität angelegte Erweiterung des Zeicheninventars, das Literalität im 21. Jahrhundert charakterisiert (Kress 2003). Entstehen hier in Schule und Freizeit Formen literaler Praxis, die sich mit jener Literalität, die an Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen als wesentliches Element der "Studierfähigkeit" vorausgesetzt ist, nicht so ohne weiteres in Einklang bringen lassen? Ich würde zur Diskussion stellen, ob Profile schriftsprachlicher Handlungsfähigkeit an der Zäsur zwischen Schulabgang und Eintritt in höhere Bildungssysteme noch so kompatibel sind wie sie dies vor wenigen Jahrzehnten waren.

Hier schliesst sich, wie ich hoffe, der Bogen zum Studium der Germanistik. Es wäre an der Zeit, dem häufig beklagten "sinkenden Niveau" studentischer Literalität mehr wissenschaftliche Aufmerksamkeit zu widmen und die Herausforderungen an die Lehr- und Lernkompetenz derjenigen, die im Kontext wissenschaftlicher Ausbildung miteinander zu tun haben, genauer zu untersuchen.

1 Mit diesem terminologischen Dilemma ist das Deutsche nicht allein wie ein Blick auf das Französische zeigt, wo v.a. in Kanada "littératie" gebräuchlich ist. [zurück]

2 Vgl. Portmann-Tselikas/Schmölzer-Eibinger (2002), Thonhauser/Feld Knapp (2005). Der Begriff entstand, so weit ich sehe, auch aus einem Unbehagen an den allzu "literarischen" Assoziationen, die dem Begriff Literalität im Deutschen zugeschrieben werden. [zurück]

3 Nun möchte ich keineswegs behaupten, dass Tarek Aziz hier tatsächlich einen Beitrag zur Diskussion um die zivilisatorischen Konsequenzen von Literalität liefern wollte; dieser Abschnitt kann aber geradezu als eine Karikatur jener ethnozentrischen Positionen gelesen werden, die im sogenannten Westen durchaus bis heute mit viel Selbstgerechtigkeit vertreten werden. [zurück]

4 Zum Stand der Diskussion vgl. Neuner (2003) und Meißner (2005) dar. [zurück]

5 Alle Daten werden mit Einverständnis der Untersuchungs- oder Kommunikationsteilnehmer veröffentlicht. [zurück]

6 Olson geht noch weiter als ich hier in These 2, indem er schreibt: "once a script-as-model has been assimilated it is extremely difficult to unthink that model" (Olsen 1994: 262). Wenn Olson sich nicht irrt, könnte man vielen Lernschwierigkeiten besser begegnen. Untersuchungen zu Lernschwierigkeiten im Erwerb des Schriftsystems/der Orthografie in Bi-Literalitätssituationen wären gefragt. Im Vergleich zur Menge der Literatur zu Literalität, ist Bi-Literalität allerdings geradezu unerforscht. [zurück]

7 Vgl. dazu Thonhauser (2003) und Thonhauser (2001). [zurück]

Böck, Margit (2000): Das Lesen in der neuen Medienlandschaft. Zu den Lesegewohnheiten und Leseinteressen der 8- bis 14-Jährigen in Österreich. Innsbruck/Wien/München.

Brockmeier, Jens (1997): Literales Bewußtsein. Schriftlichkeit und das Verhältnis von Sprache und Kultur. München.

Bygate, Martin (2004): "Some current trends in applied linguistics. Towards a generic view". AILA Review 17: 57-68.

Candelier, Michel (2003): Janua Linguarum - La porte des Langues. L'introduction de l'éveil aux langues dans le curriculum. Graz.

Collins, James (1995): "Literacy and Literacies". Annual Review of Anthropology 24: 75-93.

Coulmas, Florian (1994): "Writing Systems and Literacy: the alphabetic myth revisited". In: Verhoeven, Ludo (ed.): Functional Literacy: Theoretical Issues and Educational Implications. Amsterdam: 305-320.

Ehlich, Konrad (2003): "Sprachliche Pluralität in den Wissenschaften als kulturelle Herausforderung". In: Schneider, Günther/Clalüna, Claudia (eds.): Mehr Sprache - mehrsprachig - mit Deutsch Didaktische Perspektiven und politische Perspektiven. München: 17-27.

Feilke, Helmuth (2001): "Was ist und wie entsteht Literalität". Pädagogik 6: 34-38.

Glück, Helmut (1987): Schrift und Schriftlichkeit: eine sprach- und kulturwissenschaftliche Studie. Stuttgart.

Goody, Jack (2000): The Power of the Written Tradition. Washington/London.

Goody, Jack/Watt, Ian (1962): "The Consequences of Literacy". Comparative Studies in Society and Culture 5: 304-326 u. 332-345.

Günther, Hartmut/Ludwig, Otto (eds.) (1994): Schrift und Schriftlichkeit. Writing and Its Use. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung. An Interdisciplinary Handbook of International Research. 1. Halbband. Volume 1. Berlin/New York.

Havelock, Eric A. (1990, engl. 1982): Schriftlichkeit: das griechische Alphabet als kulturelle Revolution. Übers. v. Gabriele Herbst. Weinheim.

Kress, Gunther (1997): Before Writing. Rethinking the Paths to Literacy. London/New York.

Kress, Gunther (2000): Early Spelling. Between convention and creativity. London/New York.

Kress, Gunther (2003): Literacy in the New Media Age. London/New York.

Kruse, Otto (2005a): "Zur Geschichte des wissenschaftlichen Schreibens: Teil 1: Entstehung der Seminarpädagogik vor und in der Humboldtschen Universitätsreform". Das Hochschulwesen 53/5: 177ff.

Kruse, Otto (2005b): "Zur Geschichte des wissenschaftlichen Schreibens: Teil 2: Rolle des Schreibens und der Schreibdidaktik in der Seminarpädagogik seit der Humboldtschen Universitätsreform". Das Hochschulwesen 53/6: 214ff.

Meißner, Franz-Joseph (2005): "Mehrsprachigkeitsdidaktik revisited: über Interkomprehensionsunterricht zum Gesamtsprachencurriculum". Fremdsprachen Lehren und Lernen (FLUL) 34: 125-145.

Neuner, Gerhard (2003): "Mehrsprachigkeitskonzept und Tertiärsprachendidaktik". In: Hufeisen, Britta/Neuner, Gerhard (eds.): Mehrsprachigkeitskonzept - Tertiärsprachenlernen - Deutsch nach Englisch. Strasbourg: 13-34.

Olson, David R. (1994): The World on Paper. The Conceptual and Cognitive Implications of Writing and Reading. Cambridge.

Ong, Walter (2002): Orality and Literacy. The Technologization of the Word. (1. Auflage 1982). London.

Portmann-Tselikas, Paul/Schmölzer-Eibinger, Sabine (eds.) (2002): Textkompetenz. Innsbruck etc.

Street, Brian (1995): Literacy in Theory and Practice. Cambridge.

Thonhauser, Ingo (2001): "Multilingual Education in Lebanon: 'Arabinglizi' and other challenges of multilingualism". Mediterranean Journal of Educational Studies 6/1: 49-61.

Thonhauser, Ingo (2003): "'Written language but easily to use!' Perceptions of continuity and discontinuity between written and oral mode in the Lebanese context of biliteracy and diglossia". Written Language and Literacy 6/1: 93-110.

Thonhauser, Ingo/Feld Knapp, Ilona (2005): "Textkompetenz und Sprachenlernen". DUFU. Deutschunterricht für Ungarn 3/4: 1-20.

Germanistik in der Schweiz. Online-Zeitschrift der SAGG 3/2006